<

<

SR Experiments at SPring-8

大型放射光施設SPring-8(兵庫県)の高輝度放射光を用いたX線回折により、

フラーレンや酸化物、生体物質など、幅広い物質の結晶構造や分子構造、電子密度分布を明らかにすることで、

その物質の物性発現機構を解明する研究を行なっています。

冬のSPring-8

蓄積リング棟の内部(ビームラインBL02B1)

強力な放射光を浴びないように、実験ハッチの外側からハッチ内の実験装置を遠隔操作して実験を行ないます。

SPring-8ではこのような実験ハッチ(ビームライン)が合計53稼働しており、様々な目的の実験が行なわれています。

実験ハッチ内にある実験装置(BL02B1大型湾曲IPカメラ)

写真中央の円筒型のX線カメラ(半径191.3mm)の中心に試料(結晶)を置きます。

試料のサイズは0.1mmから0.02mm程度です。

右側から放射光(X線)を試料に照射し、試料により散乱された光(回折像)をX線カメラで撮影します。

撮影されたX線写真(X線回折パターン)

青はX線が弱く、白はX線が強いことを意味します。

白い点々の現れる位置と、白い点々のX線の強さは、結晶内の電子の分布によって決まります。

従って、このX線回折パターンをコンピュータを使って解析することで、

結晶内の原子の配列や電子の分布を求めることができます。

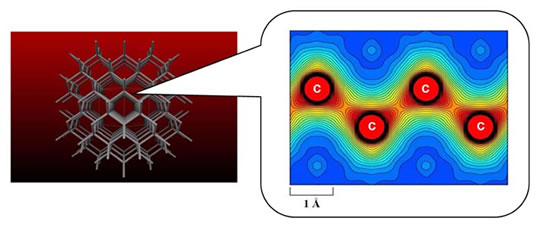

X線回折パターンから求められたダイヤモンドの結晶構造(左)と電子密度分布(右)

右の図では炭素原子が連なっている面内の電子の分布を、等密度線で描いています(1Åは100億分の1メートル)。

右の図より、炭素(C)の原子同士が共有結合で強く結ばれていることが分かります。

この原子間の強い共有結合のために、ダイヤモンドは非常に硬い性質を持ちます。

以上のような手法により様々な結晶内の原子や電子の様子を観察することで、

対象物質の巨視的な性質を微視的な視点から研究しています。