[最大酸素摂取量(最大有酸素能)について]

動的な身体活動における全身持久性は、呼吸によって単位時間あたりに

どれだけ多くの酸素を体内に取り入れ、どれだけのエネルギーを体内に

おいて生産できるかに依存している。

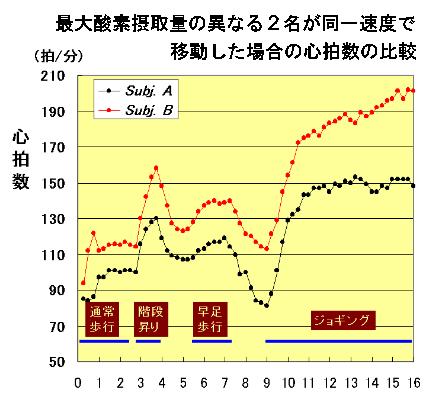

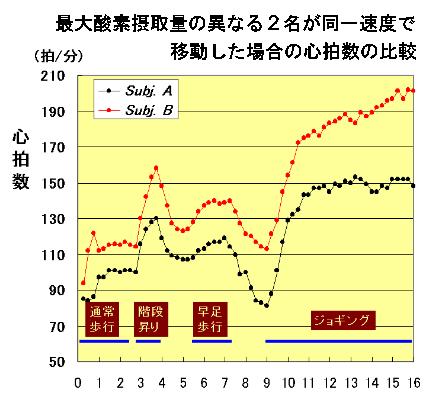

下図は、体格に大きな差はないが、体重あたりの推定最大酸素摂取量が

それぞれ38.5および51.2 ml/分/kgの二人が男性(被験者A,B)が日常生活

強度測定(看護学部もすでに実施、但し、ここでは更にジョギングを加え

た)を同一速度で実施した際の心拍数変化を示している。

移動速度はそれぞれ、

通常歩行 91m/分 (200mを2分12秒)

階段昇り 54秒 (4階まで)

早足歩行 111m/分 (200mを1分48秒

ジョギング 155m/分 (250mを1分37秒)であった。

歩行開始とともに心拍数は上昇するが、同じ移動速度であっても最大有

酸素能力に対する相対的強度が二人の被験者で異なるため、常に被験者

Aが高い心拍数を示している。特に最後のジョギングでは、250mのコ

ース4周をほぼイーブンペースで走ったにも関わらず、被験者BではA

のように心拍数を一定に維持することができず、時間とともに心拍数の

増加を示した。

これは、Aにおいては、この運動強度が有酸素的にエネルギー生産を

続けられるレベルよりも高かったことを意味し、筋(血)中乳酸濃度の急

激な上昇、あるいは作業筋の急激な疲労が生じたこと、その結果として

循環系の活動亢進があったことを反映している。

仮にこのまま二人が更にジョギングを続けた場合、Bは数分後には運動

継続が不可能になることが予想される。つまり、有酸素レベルが低いと

いうことは、ある程度以上の作業強度のもとで持久的に身体を使った場

合、それが高い者に比較して早く疲労を起こすということを意味する。

但し、このような考え方はどちらかといえば、体力科学・スポーツ科

学における発想であり、日常的に高い運動(作業)強度を必要としない生

活をしている者にとっては、歩くことに支障のないレベルの有酸素能力

があれば充分ではないか、との反論が出て不思議ではない。健康科学に

おいて有酸素能力の評価を行う意味は別にある。これについては、後述

する。

また、言うまでもないことであるが、最大酸素摂取量は動的な全身持

久性の指標であり、この能力が高ければ長時間の徹夜に耐え得る、ある

いは長時間飲まず食わずで歩き続ける忍耐力、耐久性があるということ

とは必ずしも一致するものではない。

[補足]バスケットボール、サッカー、テニスなどのゲームにおいては、

どの位置に味方選手や相手選手がいるか、どこにボールを送れば有効か

などの判断がゲームの勝敗に大きく影響する。ゲームを有利に進めるた

めの正確(的確)な状況判断を行う余裕があるか否かは、この能力と深く

関わっており、高ければ高いほど有利と言える。

自転車エルゴメータを用いた漸増負荷テストの風景

自転車エルゴメータを用いた漸増負荷テストの風景

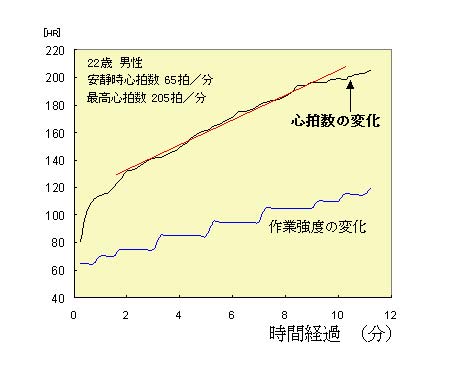

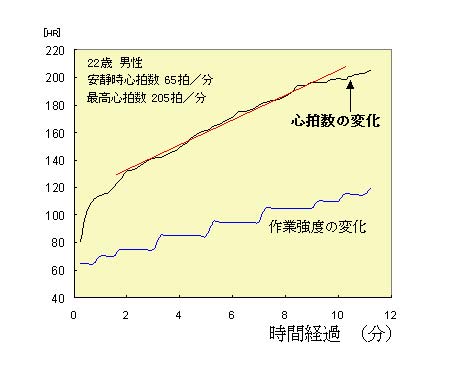

[漸増負荷テスト中の心拍数の変化](心拍数が運動強度の指標として用いられる理由)

自転車作業に慣れた被験者に対して段階的に負荷を上昇させた場合、心拍数は

以下のような直線的増加を示す。これは次の図にあるように

●一回心拍出量(心臓の収縮一回あたりに送り出される血液量)が比較的低強度

においてピークに達することが背景にあり、更に

●運動強度とその運動を支えるエネルギー必要量が直線関係にあること

●エネルギー産生に必要な酸素と血液量との間にも直線的な比例関係が成立して

いること

などもこの直線関係に寄与している。このことは測定に手間のかかる酸素摂取量

を測らなくても心拍数または脈拍数が正確に測定できれば、今その人がどの程度

の負荷強度で運動しているかが推定できることを意味する。

また自転車駆動は、自転車に乗れる人であればその駆動に関わる技術的な差が

少ないという特徴がある。これは、ある強度の駆動を行なうに当たって必要な

エネルギー(つまりはそのエネルギーを産生するために必要な酸素摂取量)が

体力レベルの差に関わらずほぼ一定であることを意味する。臨床現場やスポー

ツ科学の現場では、この心拍数と作業強度との直線関係を利用して簡便的に最

大酸素摂取量が推定され、体力評価運動処方の際の目安などに利用されている。

演習の際に得られたデータを利用して全身持久性を評価したこれらの方法につ

いては、原理を含めて十分に理解しておいていただきたい。

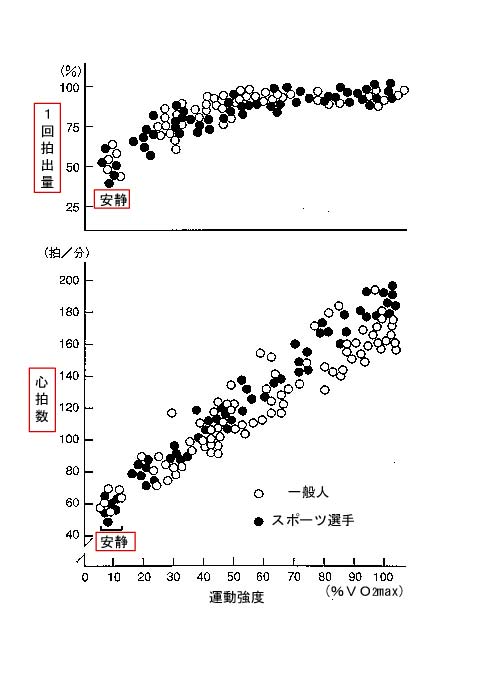

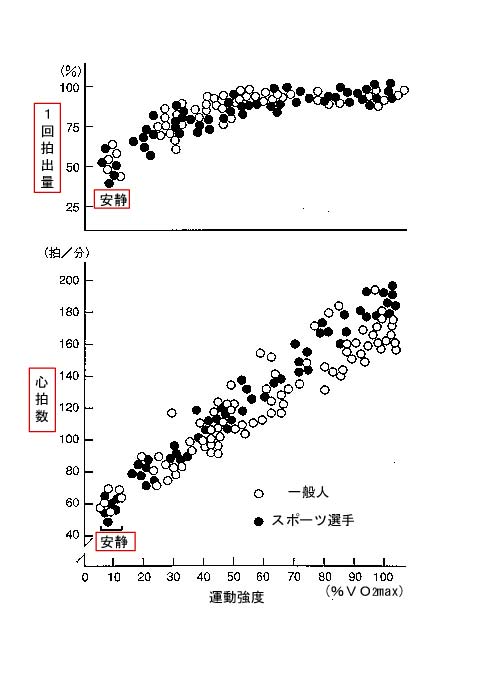

[運動強度と1回拍出量、心拍数との関係]

比較的低い運動強度において一回拍出量(心臓が1回の収縮によって送る

ことができる血液量)はピークに達するため、最大心拍数の35%あたりか

ら、心拍数の増加が循環血液量の増加につながる。最大心拍数はトレー

ニングによって増加することはなく、むしろスポーツ選手ではトレーニ

ングよる心容積の増大によって動きは鈍く(最大心拍数がやや少なく)なる。

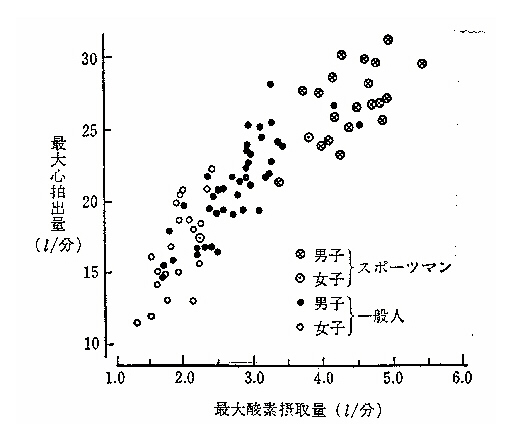

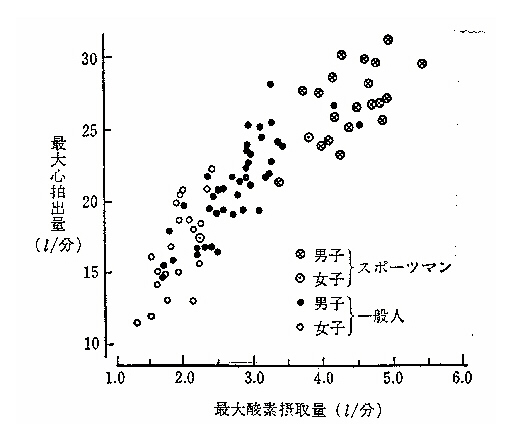

[最大酸素摂取量と心拍出量(循環血液量)との関係]

(スポーツマンでは心拍出量あたりの酸素摂取量がやや高めである注目)

これはトレーニングによる毛細血管の発達によって、単位血液量あたりの

酸素の抜き取り機能が向上していることを反映するものと考えられている

猪飼・宮村(現名大)らの報告による