親子で体験! 液晶TVをとかす

講師 : 片山 詔久

日時 : 2009年12月23, 24, 26, 27日, 2010年1月11日

会場 : 名古屋市立大学滝子キャンパス(瑞穂区)

この公開講座は、親子で力をあわせて「液晶」にまつわる実験を行いながら「理科」や「科学」に対する興味を深めてみようという目的で、サイエンスカフェ in 名古屋の番外編として、「液晶TVをとかす」というタイトルで行いました。

3日間の連続講座でありましたが、冬休みの期間中で祝日や週末に開催し、同じ内容の講座を2回行うことで都合の良い日程を自由に組み合わせて選んでいただ

きました。少人数ながらも、サイエンスカフェという企画が本来目指している「研究者と一般市民が別け隔てなく討論する」という形に近いものができ、参加者

の(お子様を含めての)モチベーションの高さも相まって、たいへん有意義で満足度の高い内容になったと思います。

3日間の連続講座でありましたが、冬休みの期間中で祝日や週末に開催し、同じ内容の講座を2回行うことで都合の良い日程を自由に組み合わせて選んでいただ

きました。少人数ながらも、サイエンスカフェという企画が本来目指している「研究者と一般市民が別け隔てなく討論する」という形に近いものができ、参加者

の(お子様を含めての)モチベーションの高さも相まって、たいへん有意義で満足度の高い内容になったと思います。

まず、3日間の予定と実験に対する注意事項などの説明をし、「科学」に対して興味をもつことの大切さについてお話しました。

理科の復習として、中学校などで習った「固体」「液体」「気体」(いわゆる「物質の三態」)について例を挙げて解説した後、「液晶」という言葉

は、これらと同じように状態を表すものであると説明しました。その後、液晶テレビの中にどのくらいの量の液晶物質が使われているかというクイズを出したと

ころ、予想通りみなさん多めに考えていらっしゃいました。さらに、小瓶に入った液晶物質を温めたりして、状態変化や液晶状態の様子を観察しました。

一通り、液晶について分かったところで、それなら...ということで、液晶ディスプレイを温めたら、「液体テレビ」になって壊れてしまいました。でも、冷

えてくると「液晶テレビ」に戻り、 これが今回の公開講座のタイトル「液晶テレビをとかす」ということで、みなさん納得されたようです。

一通り、液晶について分かったところで、それなら...ということで、液晶ディスプレイを温めたら、「液体テレビ」になって壊れてしまいました。でも、冷

えてくると「液晶テレビ」に戻り、 これが今回の公開講座のタイトル「液晶テレビをとかす」ということで、みなさん納得されたようです。

次

に、液晶表示パネルの構造や原理について説明し、構成部品についていろいろな実験をしました。たとえば、ガラスの表面に透明電極(インジウムというレアメ

タルの酸化物)があると電気が流れることを実験で確認したり、偏光板を使って光がどのようになるかを2枚の偏光板を使って自分たちで実験をしながら、光の

不思議な現象を体験しました。

次

に、液晶表示パネルの構造や原理について説明し、構成部品についていろいろな実験をしました。たとえば、ガラスの表面に透明電極(インジウムというレアメ

タルの酸化物)があると電気が流れることを実験で確認したり、偏光板を使って光がどのようになるかを2枚の偏光板を使って自分たちで実験をしながら、光の

不思議な現象を体験しました。

つづいて、液晶パネル作成のなかでローテク部分といわれている「ラビング」という操作をまねた実験をやってみました。これは、薬品)が塗ってある

ガラスの表面を擦る作業で、実際の製品となる大きなガラス板でもこのような作業が行われています。このようにして自分で「液晶TVもどき」を作成し、これ

が光を通すことを確認したときには皆さん感動していましたが、この方法では均一なものはなかなか上手にはできないようです。

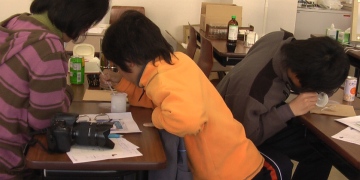

2日目は、まず、カップに茶色い「絵の具」でお絵描きから始めました。

これが「液晶インク」というものであることの紹介のみ行い、絵の具のようなカラフルさが全くないインクでお絵かきしました。お子さんが色々工夫して絵を書

いている様子を見て、話題提供者のほうが感心しました。

2日目は、まず、カップに茶色い「絵の具」でお絵描きから始めました。

これが「液晶インク」というものであることの紹介のみ行い、絵の具のようなカラフルさが全くないインクでお絵かきしました。お子さんが色々工夫して絵を書

いている様子を見て、話題提供者のほうが感心しました。

こ

れが乾くまでの間にということで、エタノールと液体窒素を使って、「ガラス状態」についての実験をしました。参加者は皆さんが液体窒素を使って実験をする

のははじめてということで、低温でも「沸騰;気化=液体→気体への相転移」が起こるということが、なんか不思議に感じていました。でも、1日目に行った説

明を思い出しながら、「液晶」や「ガラス」という状態についてしっかり考えることで、物質の状態変化について理解していただけたと思います。

こ

れが乾くまでの間にということで、エタノールと液体窒素を使って、「ガラス状態」についての実験をしました。参加者は皆さんが液体窒素を使って実験をする

のははじめてということで、低温でも「沸騰;気化=液体→気体への相転移」が起こるということが、なんか不思議に感じていました。でも、1日目に行った説

明を思い出しながら、「液晶」や「ガラス」という状態についてしっかり考えることで、物質の状態変化について理解していただけたと思います。

さて、はじめに描いたカップの絵の具が乾き、カップを手で温めたりお湯を入れると、先程描いた絵がカラフルに浮かび上がってきて、みんなでちょっとした歓声をあげました。

最

後に、ディスプレイ以外の液晶の応用例をいくつか挙げ、愛地球博でのモリゾーゴンドラで使われた調光ガラスや液晶温度計などの話を実物を見ながら紹介しま

した。「液晶」が思いもしない様々なところで活用されていたり研究開発が考えられているとのことで、ふつうは液晶テレビのことしか知られていないので、と

ても新鮮に感じていただけたようです。

最

後に、ディスプレイ以外の液晶の応用例をいくつか挙げ、愛地球博でのモリゾーゴンドラで使われた調光ガラスや液晶温度計などの話を実物を見ながら紹介しま

した。「液晶」が思いもしない様々なところで活用されていたり研究開発が考えられているとのことで、ふつうは液晶テレビのことしか知られていないので、と

ても新鮮に感じていただけたようです。

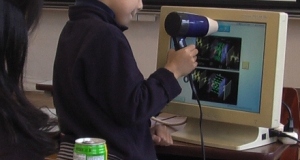

3日目は、主にカラー液晶の話題から発展して、人間はどのようにして色を感じているかというお話でした。

パソコンにUSB顕微鏡を接続して液晶画面を見ると、光の三原色のブロックがしっかり見えました。また、高画質(高解像度)の液晶では、その一つ一つの大きさが小さく、カラー液晶画面の原理を説明されたことが自分の目で観察できました。

パソコンにUSB顕微鏡を接続して液晶画面を見ると、光の三原色のブロックがしっかり見えました。また、高画質(高解像度)の液晶では、その一つ一つの大きさが小さく、カラー液晶画面の原理を説明されたことが自分の目で観察できました。また、液晶画面を手で押すと虹のような色が見える現象を真似て、セロハンテープと偏光板を利用した「切り絵」を作成して楽しみました。

最後に、科学実験をしたあとはレポートにまとめることが大切であるというお話をして、3日間の内容を終了しました。

3日間の公開講座を通して、いろいろな話題から「液晶」の奥深さを感じていただけたと思います。解説に関しては難しいところが沢山あったと思いますが、手軽な実験も多くてとても楽しくあっという間に時間が過ぎてしまったという印象です。

また、今回の企画の方針として、飲み物を飲みながら途中で参加者と質問や議論をしたりして、小規模なサイエンスカフェらしい、講演会や授業とは違った雰囲気を味っていただけたと思います。

☆ この活動は、(独)科学技術振興機構の地域活動支援「草の根型」により助成されています。

![[戻る]](images/back.png)