例えば、写真の6段変則ギア(前36歯、後14,16,18,21,24,28歯) のついた27インチの自転車を時速15kmで走らせる場合、タイヤ 周長は約 212cmですので、時速15kmを維持するために必要なペダ ル回転数は一番軽いギアから順に、約46, 52, 59, 69, 79, 92回転/分 となります。つまり、一番重いギアを使った場合と一番軽いギアを 使った場合では、同じ時速15kmを保つにあたって必要な脚筋力(筋収 縮速度)は理論的には2倍(92/46)になるわけです。

では、このような[軽いペダル]×[ゆっくりした回転]と[重いペダル] ×[速い回転]の組み合わせを使って自転車をこいだ場合、生体内の生 理学的応答はどのように違うのでしょうか?

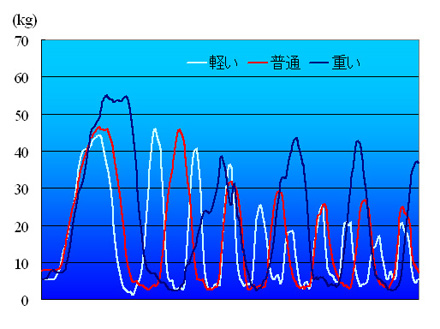

下の図の[軽い]、[普通]、[重い]はそれぞれ24、18、14歯を使って停止状態

から自転車をこぎ出し、約15kmの走行速度に達するまでのペダル踏力を示して

います。ちなみに内装3段の自転車はこの程度のギア比に相当する負荷になる

よう設計されています。測定方法については

ココをクリック

○回転数が速いと、持久力に劣り機械効率の悪い速筋線維の動員が増える。

あるいは逆に、必要な発揮筋力が小さくなるので動員閾値の低い遅筋線維が動員

される。

○回転数が遅くなると筋力発揮レベルが上がり、筋内圧が上昇に伴う

血流の抑制が起こる。

○回転数が遅い状態では速い時に比べて血流抑制時間が遅延するので活動筋

は無酸素系によるエネルギー供給が増え、疲労を起こしやすくなる。

筋が持久的に活動するためには血液による酸素供給や乳酸などの除去は

不可欠です。一定仕事率において筋収縮速度と筋力発揮レベルの組み合

わせを変えることは血流抑制時間や筋の動員様式に影響を及ぼし、活動

筋の疲労にも影響すると考えられます。これは、結果的にスポーツにお

けるパフォーマンス(順位、記録など)にも大きく影響を与えると考えら

れます。

筋収縮力と筋収縮速度の組み合わせを変えて運動する場面はサイクリング

に限らず、ランニング、ボート漕ぎ(ローイング)、スイミングなどについ

ても同様に見られます。

私(高石)の興味は、筋収縮力と収縮速度の組み合わせが持久力やスポーツ

パフォーマンスにどのような影響を与えるのか、それはどのような

生理学的背景に基づくのか、更に、人は何によってそのような組合わ

せを決定するのかということにあります。[研究業績]のところを見て

いただくと分かりますが、私はこのような疑問を解決するために、今まで

神経筋機能や呼吸循環機能の立場から主に自転車エルゴメータを使って

研究を続けてきました。

最後に:

現在は、このような研究を続ける一方で、この間に得た知識や測定ノウハウ、

装置などを、「健康づくり」や「体力づくり」に役立てる研究を進めていきたいと考

えています。本研究室に興味をもたれた学生・院生・研究生・社会人の方は、

出身大学・学部に関わらず一度ご連絡下さい。

ヒトが持久的に運動する場合には、単に“中枢からの単発的な指

令”を受けて“末梢が応答する(筋が収縮する)”だけにとどまらず、

代謝の過程で生み出された様々な化学物質に由来する生体内情報、

筋出力や姿勢変化に関わる情報などをもとに呼吸、循環などを調節

しています。また、更にそのような運動刺激は、生体における酵素

活性の変化や筋肥大、毛細血管網の充実などをもたらし、“運動”

という環境に対する生体適応を促します。いいかえれば、ヒトの

身体は数え切れない情報を制御し、必要に応じて新たなものを作

り出してまで環境への適応を成し遂げる素晴らしいシステムなのです。

このような生体の不思議さについて研究してみたいと思っている

方も是非ご連絡下さい。

最後まで読んでいただいた方、どうもありがとうございました。

このように同じ自転車を同じ人がこいでも、ギアの選択によってペダル踏力は

大きく異なり、これらの違いは脚が発揮する力自体も大きく異なることを意味

しています。このような違いは筋内の生理学的環境にも影響していると考えられ、

いくつかあげますと、以下のようなことが考えられます。

おまけ