色覚バリアフリーを目的とした色変換

ヒトは,網膜上に3種類の錐体細胞(L錐体,M錐体,S錐体)を有しており,光刺激にそれらが反応することで色を認識しています.

一方,特定の色の組み合わせを見分けにくいという色覚特性をもつ人が存在します.

これは,一つ以上の錐体を欠損していることがその原因です.

見分けにくい組み合わせの色を弁別困難色と呼び,それはどの錐体が欠損しているかにより異なります.

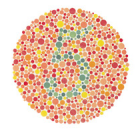

L錐体を欠いた場合(protanopia,P型色覚)では,例えば図(a)における赤色と緑色は弁別しにくくなります.

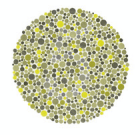

「P型色覚における図(a)の見え方」をシミュレートしたものを図(b)に示します.

図(b)では「5」という数字はほとんど見えません.

このシミュレーションは,参考文献1に基づいて行いました.

|  |

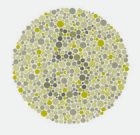

弁別困難色をなくし,見分けやすい色の組み合わせにすることを色覚バリアフリー(color barrier-free)化といいます. 色覚バリアフリーを目的とした色変換手法として,関連論文1の手法を提案しました. その手法で図(a)を色変換すると,図(c)のようになります. 図(c)は,P型色覚では図(d)のように見えます. 明度差により,「5」という数字が容易に識別できるのが分かります.

|  |

関連論文1の手法は,入力画像内の色の違いに基づいて明度の修正を行います. 色変換の際に色相は変化させないようにしているので,正常色覚における色の印象を保存した色変換となります. また,関連論文1の手法は,関連論文2, 3に基づいています.

【関連論文】

``Lightness modification of color image for protanopia and deuteranopia,''

Optical Review, vol.17, no.1, pp.14-23, Jan./Feb. 2010.

``Derivation of the analytical solution of Color2Gray algorithm and its application to fast color removal based on color quantization,''

Optical Review, vol.16, no.6, pp.601-612, Nov./Dec. 2009.

``CIELAB色空間における二分法を用いた色域把握法とその画像強調への応用,''

電子情報通信学会論文誌(A),vol.J92-A, no.4, pp.258-262, April 2009.

【参考文献】

``Digital video colourmaps for checking the legibility of displays by dichromats,''

Color Research and Application, vol.24, no.4, pp.243-252, Aug. 1999.

【参考リンク】

様々な色覚特性や色覚バリアフリーについて:

カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)