本研究室のキーワード

本研究室では電波望遠鏡を用いた宇宙の観測研究を行なっています.特に、あらゆる天文観測装置の中で究極の解像度をもつ超長基線電波干渉計(VLBI)などを用いて、宇宙の様々な天体現象の核心部に迫ります.人間の視力に換算して約100万、これは有名なハッブル宇宙望遠鏡やすばる望遠鏡の1000倍以上高い解像度に相当します.この「人類最高の瞳」を活用し、次のような取組みを推進しています.

- ブラックホールの謎と宇宙における役割:銀河の中心に潜む巨大ブラックホールやその周辺構造を詳しく観測し、未だ謎多きその正体やジェットの発生メカニズムなどに迫ります.近年ノーベル物理学賞が授与された研究にはブラックホールに関するものが増えていることからもわかるように、物理学・天文学において今もっとも注目される研究分野の1つです.

- 宇宙の進化・ダイナミックな宇宙:電波干渉計の高い解像度を活かし、100億光年彼方のクエーサーなどを詳しく観測し、銀河やブラックホールの誕生・進化・成長の歴史に迫ります.また超新星爆発やバースト現象、重力波イベントといった突発現象を観測し、ダイナミックな宇宙の姿に迫ります.

- 観測装置の性能評価やデータサイエンス:国立天文台などと共同で、国内の電波望遠鏡に新しい受信機を搭載・試験を現地で行なったり、観測データに統計的手法を適用してより高品質な電波画像を復元する取り組みも行なっています.

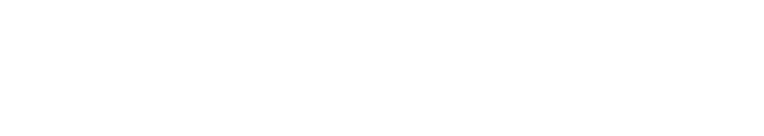

- 国際連携:本研究室が参加するイベント・ホライズン・テレスコープや東アジアVLBIネットワークは、世界各国の研究者が協力して推進する国際プロジェクトです.そのため海外の研究者と一緒に研究・議論したりする機会が日常的にあります.研究の進捗次第では、大学院から実際に海外の研究機関に滞在して研究をさらに発展していただくことも可能です.

天文学は人類最古の学問の1つでありながら、人類最先端の研究分野の1つでもあります.なぜなら宇宙は途方もなく広大で、まだまだ未知の謎で溢れているからです.それゆえ誰にでも新しい発見ができるチャンスがあります.また将来国際舞台で活躍したり、国際協力に興味がある方にとっても充実した経験ができると思います.

巨大ブラックホールや活動銀河の観測的研究

宇宙には無数の銀河が存在しています.そのほとんどの銀河の中心部には、太陽の数百万倍から数十億倍の質量を持つ巨大なブラックホールが存在することがわかってきました.巨大ブラックホールの周りでは様々な活動現象が起こっており、その現場を詳しく観測することは未だ謎多きブラックホールの性質や個性、さらには銀河の形成・宇宙の進化を解明することにもつながります.

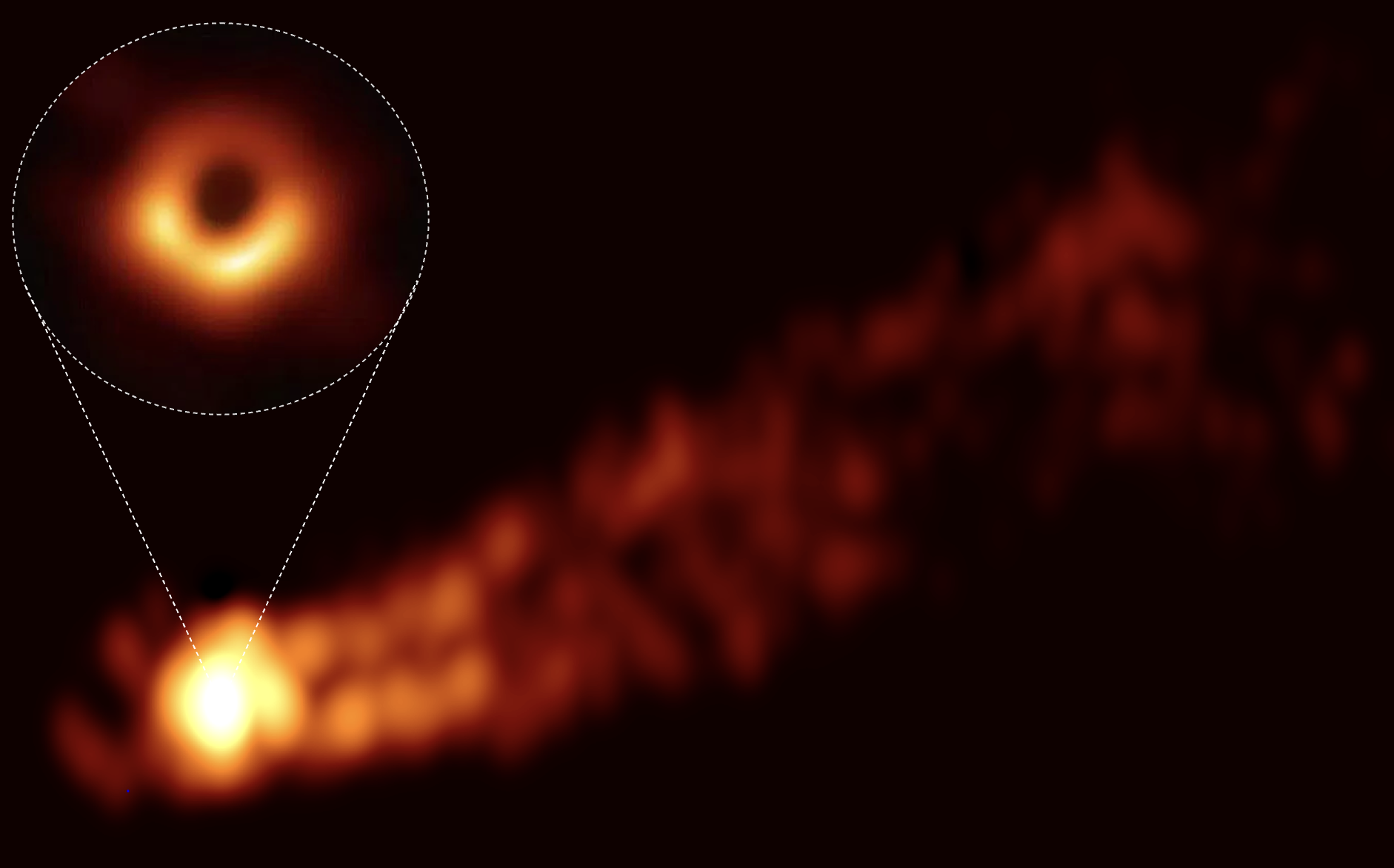

特に一部の巨大ブラックホールは活動性が極めて激しく、「活動銀河核」として輝きます.こうした巨大ブラックホールでは物質を吸い込むだけでなく、強力な噴出現象も確認されています.「ブラックホールジェット」と呼ばれ、光速に近い速度で細く絞られたプラズマガスが宇宙空間を突き進む超高エネルギー現象です.しかしながら、いかにしてブラックホールの強力な重力を振り切ってジェットが生成され、加速され、絞られるのでしょうか?そのメカニズムは未だ解明されておらず、現代天文学における最大の謎の1つとなっています.

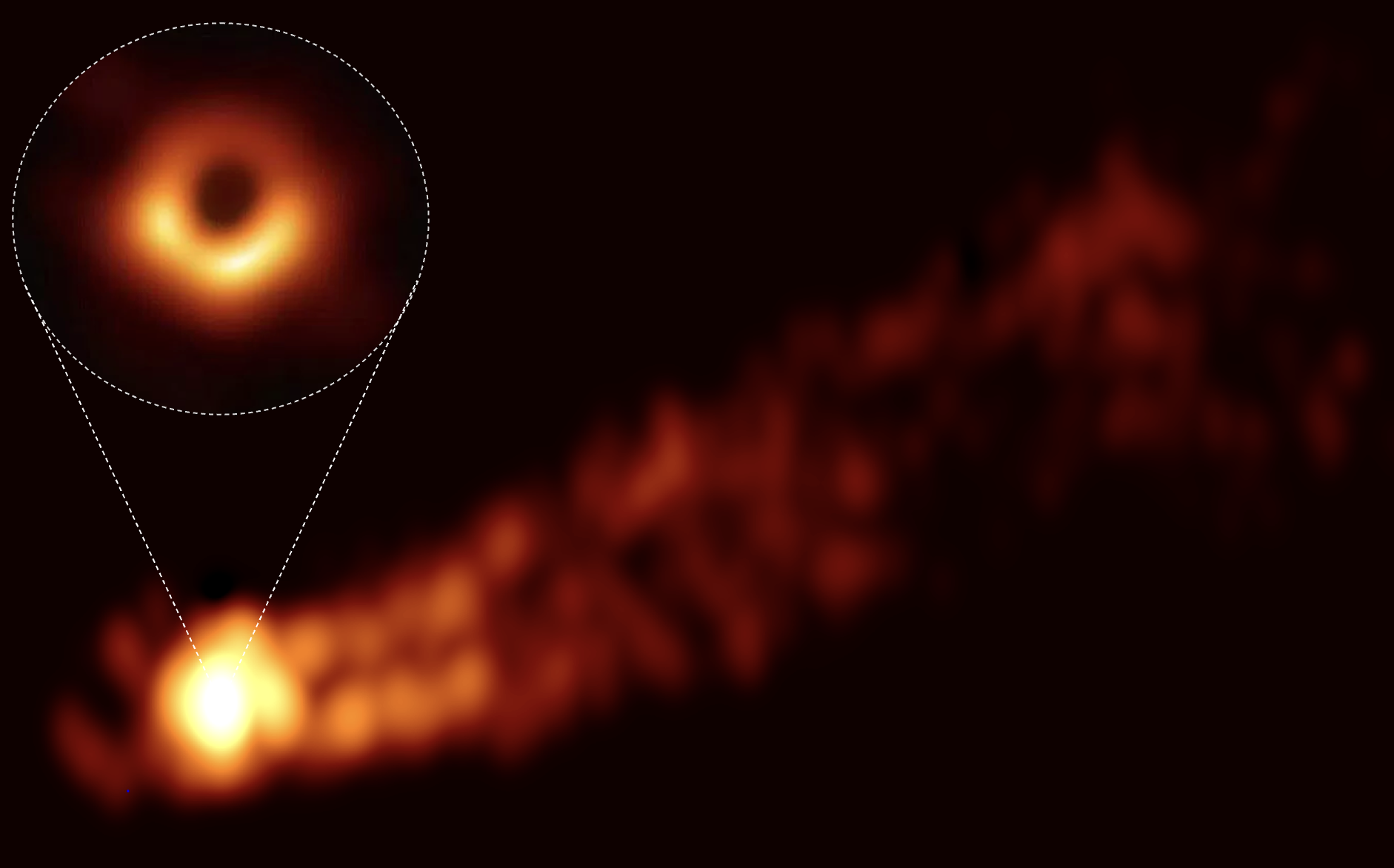

本研究室では巨大ブラックホールや活動銀河について電波干渉計やVLBI(以下参照)を用いた超高解像度観測を行い、ブラックホール降着円盤やジェット生成メカニズムを調べたり、さまざまなタイプのブラックホールを比較することでその個性・性格や誕生の起源、宇宙における役割などの解明に挑戦しています.右のムービーは、史上初めてブラックホールが撮影されたことでも有名な活動銀河M87について、銀河のスケール(5000光年)から中心のブラックホールのスケール(0.01光年)までズームインした様子です.VLBIはその圧倒的な視力を武器に、銀河の心臓部(ジェットの根元や巨大ブラックホール)をピンポイントで撮影することができます.さらにはこうした観測を繰り返すことで、ブラックホール周辺のダイナミックな姿を「動画」として捉えることもできます.

特に一部の巨大ブラックホールは活動性が極めて激しく、「活動銀河核」として輝きます.こうした巨大ブラックホールでは物質を吸い込むだけでなく、強力な噴出現象も確認されています.「ブラックホールジェット」と呼ばれ、光速に近い速度で細く絞られたプラズマガスが宇宙空間を突き進む超高エネルギー現象です.しかしながら、いかにしてブラックホールの強力な重力を振り切ってジェットが生成され、加速され、絞られるのでしょうか?そのメカニズムは未だ解明されておらず、現代天文学における最大の謎の1つとなっています.

本研究室では巨大ブラックホールや活動銀河について電波干渉計やVLBI(以下参照)を用いた超高解像度観測を行い、ブラックホール降着円盤やジェット生成メカニズムを調べたり、さまざまなタイプのブラックホールを比較することでその個性・性格や誕生の起源、宇宙における役割などの解明に挑戦しています.右のムービーは、史上初めてブラックホールが撮影されたことでも有名な活動銀河M87について、銀河のスケール(5000光年)から中心のブラックホールのスケール(0.01光年)までズームインした様子です.VLBIはその圧倒的な視力を武器に、銀河の心臓部(ジェットの根元や巨大ブラックホール)をピンポイントで撮影することができます.さらにはこうした観測を繰り返すことで、ブラックホール周辺のダイナミックな姿を「動画」として捉えることもできます.

Cui, Hada et al. 2023, Nature, 621, 711

国際VLBIネットワークの推進

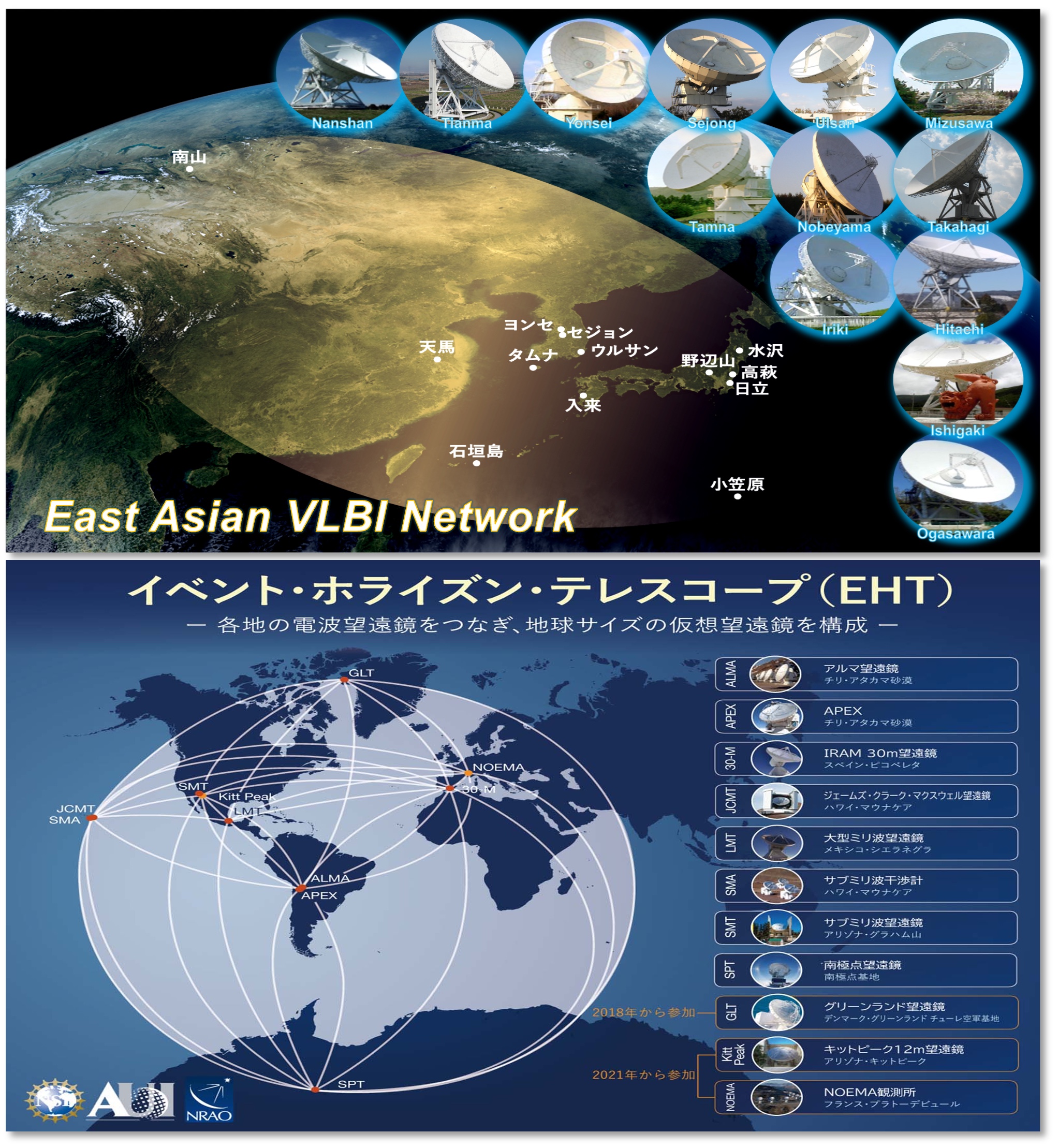

VLBI(Very Long Baseline Interferometry; 超長基線電波干渉計)は天文学において極限の解像度(視力)を実現する技術です.地球上の離れた地点にある複数の電波望遠鏡を合成することで、仮想的に巨大な口径を持つ電波望遠鏡を形成することができます.本研究室では東アジアVLBIネットワーク(East Asian VLBI Network: EAVN)やイベントホライズンテレスコープ(Event Horizon Telescope: EHT)をはじめとする、さまざまな国際電波望遠鏡ネットワークを用いた観測研究を推進しています.

EAVNは日本・韓国・中国・タイなどが協力して東アジア・東南アジア地域に巨大なVLBIネットワークを構築する国際プロジェクトです.最長5000kmを超える範囲に分布する約20台もの電波望遠鏡を合成することで、巨大ブラックホールから噴出するジェットや、100億光年以上彼方にある宇宙初期のクエーサーなどを詳しく観測することができます.近年はアジアを飛び出しイタリアなどとも連携してネットワークの拡張を進めています.

EHTは米国・欧州・東アジアが協力して地球規模でVLBIネットワークを構築する国際プロジェクトです.約10000kmの基線長で、かつミリ波という波長の短い電波を用いることで、視力300万という人類史上最高の解像度を達成します.史上初めて撮影されたブラックホールの画像は、このEHTによって撮影されたものです.EHTではさらに視力を高めるため、人工衛星を打ち上げて地球直径を超えるネットワークを作る計画(Black Hole Explore: BHEX)も始まっています.

VLBIという観測手法はその性質上、世界中の研究者との国際協力が不可欠です.そのため海外の研究者と一緒に研究や議論をすることが大切で、海外の研究機関や観測施設に滞在したり、逆に海外の研究者を日本に招待することもあります.近年ではオンラインツールが発達し、直接渡航せずともオンラインで普段から海外の研究者と日常的にコミュニケーションをとったり、研究発表したりもしています.宇宙の研究を通して自然と国際経験のスキルを磨くことができる点も、本研究室の特徴です.

EAVNは日本・韓国・中国・タイなどが協力して東アジア・東南アジア地域に巨大なVLBIネットワークを構築する国際プロジェクトです.最長5000kmを超える範囲に分布する約20台もの電波望遠鏡を合成することで、巨大ブラックホールから噴出するジェットや、100億光年以上彼方にある宇宙初期のクエーサーなどを詳しく観測することができます.近年はアジアを飛び出しイタリアなどとも連携してネットワークの拡張を進めています.

EHTは米国・欧州・東アジアが協力して地球規模でVLBIネットワークを構築する国際プロジェクトです.約10000kmの基線長で、かつミリ波という波長の短い電波を用いることで、視力300万という人類史上最高の解像度を達成します.史上初めて撮影されたブラックホールの画像は、このEHTによって撮影されたものです.EHTではさらに視力を高めるため、人工衛星を打ち上げて地球直径を超えるネットワークを作る計画(Black Hole Explore: BHEX)も始まっています.

VLBIという観測手法はその性質上、世界中の研究者との国際協力が不可欠です.そのため海外の研究者と一緒に研究や議論をすることが大切で、海外の研究機関や観測施設に滞在したり、逆に海外の研究者を日本に招待することもあります.近年ではオンラインツールが発達し、直接渡航せずともオンラインで普段から海外の研究者と日常的にコミュニケーションをとったり、研究発表したりもしています.宇宙の研究を通して自然と国際経験のスキルを磨くことができる点も、本研究室の特徴です.

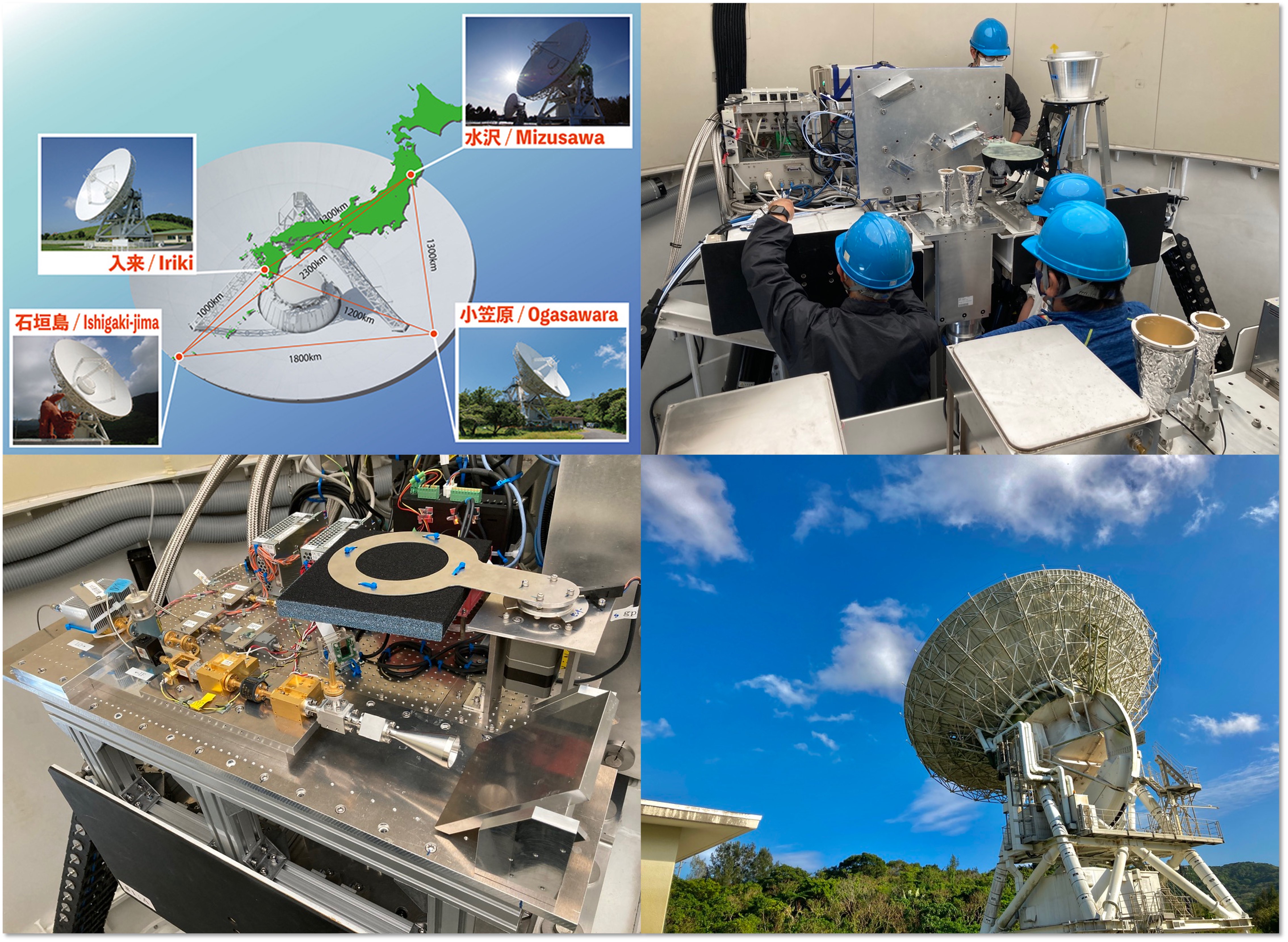

国内の電波望遠鏡を用いた取り組み

本研究室では国内の電波望遠鏡を用いた研究や新たな実験も積極的に推進しています.日本にも大小さまざまな電波望遠鏡が各地にあり、本研究室では国立天文台が所有する観測施設(岩手、鹿児島、石垣島、小笠原、野辺山など)に出向いて観測や試験を行うこともよくあります.特に現在は国立天文台や大阪公立大学などと共同で、国内の望遠鏡に新たに搭載を目指す86GHz帯の冷却受信機の開発や性能評価を進めています.外国の観測施設に行くのはなかなか大変ですが、国内であれば比較的容易に行くことができます.本研究室に配属された皆さんにはこうした観測施設に実際に滞在していただき、自ら電波望遠鏡を動かして観測データをとったり、装置の開発や性能評価にも携わる機会を提供します.このような経験を通して、実験科学の基礎を養っていただくとともに、失敗を恐れずどんどん新しい観測にチャレンジしていただきたいと思います.

観測画像ギャラリー

M87 (Virgo A)

Credit: EHT Collaboration, EAVN Collaboration

Credit: EHT Collaboration, EAVN Collaboration

Credit: EHT Collaboration, EAVN Collaboration

Credit: EHT Collaboration, EAVN Collaboration

3C84 (Perseus A)

Credit: Kino et al. 2021, animation by K. Hada

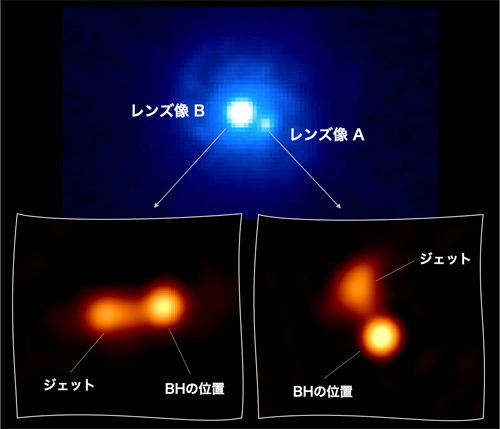

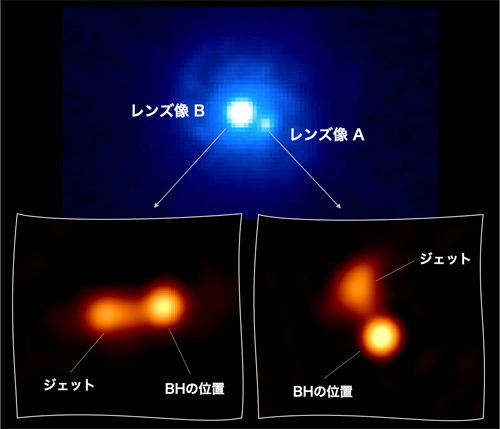

B0218+357 (重力レンズで二重像になったクエーサー)

Credit: Hada et al. 2020

Credit: Hada et al. 2020

Credit: Hada et al. 2020

Credit: Hada et al. 2020

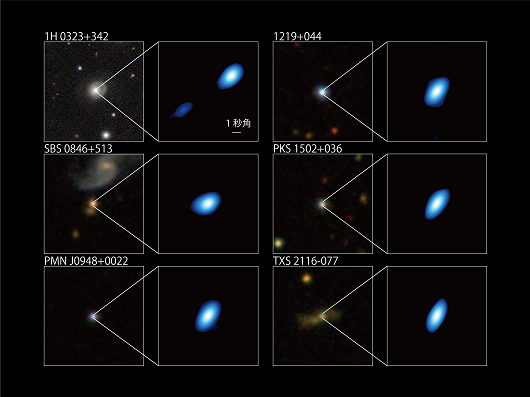

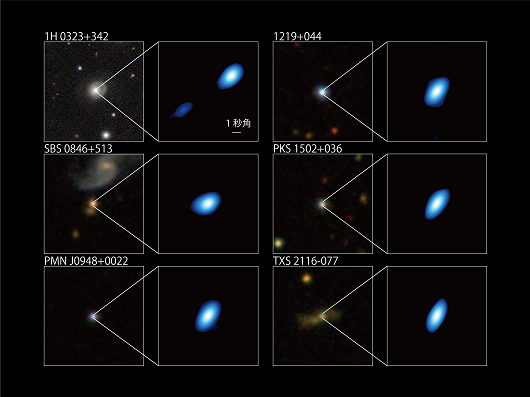

狭輝線1型セイファート銀河(急成長する巨大ブラックホール)

Credit: Takamura, Hada et al. 2023

Credit: Takamura, Hada et al. 2023

Credit: Takamura, Hada et al. 2023

Credit: Takamura, Hada et al. 2023

ソンブレロ銀河

Credit: Hada et al. 2013

Credit: Hada et al. 2013

Credit: Hada et al. 2013

Credit: Hada et al. 2013